|

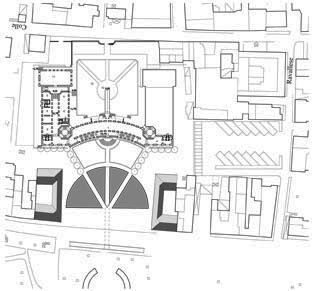

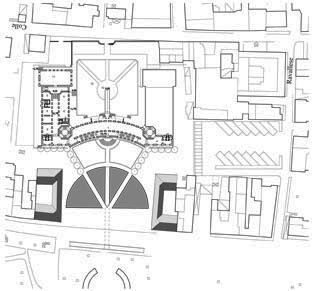

La decisione di chiudere il recinto degli scavi sulla strada ha fatto tramontare definitivamente l’ intenzione progettuale originaria, la sola che giustificava la mole del monumento nel modesto panorama dell’edilizia circostante. A questo punto l’alternativa dovrebbe essere quella di separare l’edificio dal corso cittadino attraverso un ridisegno della piazza che, da un lato, completi le quinte dei due settori e, dall’altro, riduca l’enfasi della sua apparizione (è l’ipotesi in una prima versione). Ma il piano di recupero, un problema in ogni caso non più rinviabile, deve almeno completare le quinte dei due settori con un intervento unitario che riesca a ridurre l’isolamento dell’edificio e a trasformarlo in un elemento della città moderna.

|

|

|

|

|

|

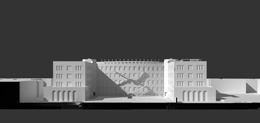

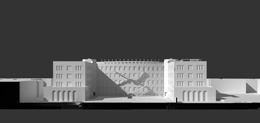

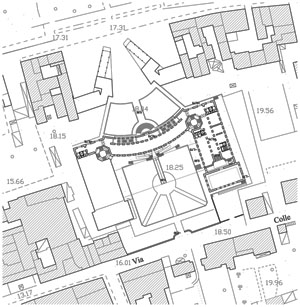

| Planimetria e prospettiva della prima soluzione |

|

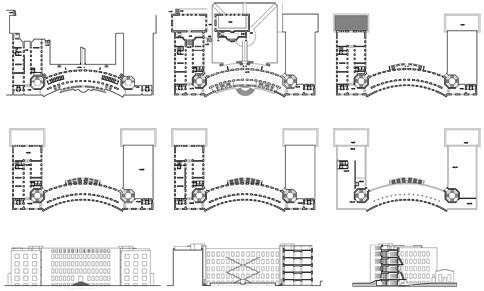

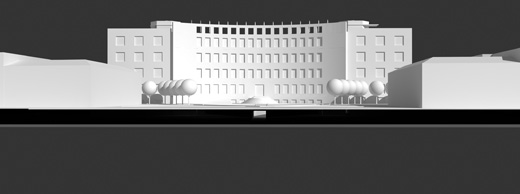

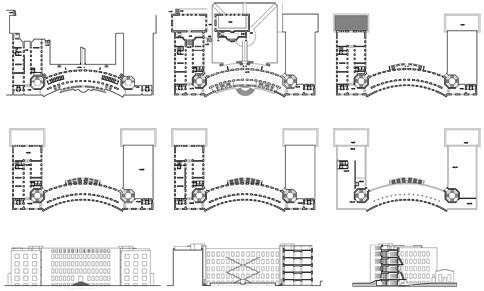

Dopo la decisione di alienarne l’ala occidentale, seconda discutibile decisione – come per tutti i monumenti il frazionamento contraddice l’esigenza di unità funzionale che è tutt’uno con l’unità spaziale –, l’impianto deve trovare un nuovo ordine. Perché il “contenitore museale” resti una architettura riconoscibile, la funzione va concentrata nel corpo centrale, ma la continuità spaziale con le due ali, esaltata nella prima soluzione, andrà invece limitata e contenuta. Rispetto a quella continuità l'impianto adesso va reinterpretato per parti: il corpo centrale con una sua spazialità compiuta e riconoscibile e le due ali sulla corte come elementi separati e con funzioni autonome da quella centrale. Dunque l’ala orientale, ancora di pertinenza, separata da un filtro – il corpo scala e i servizi -, conterrà ordinatamente tutte le funzioni distinte da quella museale, separazione sostenuta dal ridisegno della struttura muraria. Interrompendo lo schema a galleria centrale e girando la maglia in senso trasversale, si costituisce a ogni piano una testata che conferisce autonomia e ordine alla parte, diversi ma compiuti. La nuova testata è una grande sala, circa 200 mq, che diventa dal secondo al quarto piano, rispettivamente, sala didattica, sala convegni, sala ristorante, conferendo ogni volta riconoscibilità e dettando l’orientamento.

La concentrazione nei cinque piani del corpo centrale delle funzioni ricettive e di quella museale consente a questo punto di riconoscere il nuovo ordine dell’impianto. Il basamento del blocco del museo sarà costituito da due piani, quello dell’attuale ingresso e quello del seminterrato, collegati con due rampe, trasformati rispettivamente in biglietteria bookshop e area dei servizi di accoglienza (l’accesso è consentito da una rampa che conclude il percorso attraverso il giardino, collegato con il parcheggio). Da questa impostazione generale trovano via via collocazione tutte le funzioni che integrano quella principale, mentre l’avancorpo sul giardino, l’attuale cappella – un vano alto sette metri -, con naturalezza e semplicità può essere riutilizzato come laboratorio di restauro.

L’unità del complesso si scopre solo in alto sul lastrico, destinato a ristoro e bar all’aperto, grande opportunità esaltata dal panorama che si rivela per l’intera ampiezza fino al mare; sulla facciata viene alzata la quinta dell’attico, da cui si mette a fuoco la vista sugli scavi, a conferma, questa volta, dell’intenzione originaria del progettista che aveva giustamente previsto un quinto piano, come dimostrano le due belle prospettive. |

|